脳についてⅡ ー幻覚ー 目次

・・・・・ 意識による思い出しの時にリアルな感覚が伴わないのは何故か? ・・・・・(本文中より)

・・・・・ 思い出すということは感覚することとは違うのか? ・・・・・ (プラトンより)

脳の再現について今までの考察をまとめてみる。

睡眠中の再現は夢であり、覚醒中の再現は幻覚(この単語は視覚だけを意味するのではなく、そのほかの感覚をも含む幻の感覚の意味で使っている)となる。

この二つは外界からの情報をもとにしたときの感覚と区別がつかない。だからこの感覚には意識が伴っているように思えるが、本来意識が働くべく選択という要素がない。

幻覚などは異常な場合であり、通常覚醒中には再現は起こらないことから、覚醒中には再現を起こさせないなんらかの働き、切り替えのようなものがあると考えられる。

次にもう一度自分が自分の意志で幻聴を聞いたときのことをまとめてみる。

1、まず聴きたい曲を選ぶ

2、その曲の出だしを頭の中に思い浮かべる。

3、やがて耳鳴りのような感じになる。

4、ある瞬間からそれが完全な音楽に変わる。

5、音楽になってからは思い出そうと努力する必要はなく、演奏は勝手に続く。それを自分の意志で中断することもできない。

6、音楽が頭の中で流れている間に他の曲を思い出すこともできるし、同じ曲を鼻歌でも歌えた。

1、2の作業はあきらかに意識によるものである。2の作業は4の音楽に変わるまで何度も繰り返す。この作業はかなりの集中力を必要とした。

3の状態でも2の作業を続けないと4にはならない。日が経つにつれ4になるまでの時間がどんどん長くなり、最後には集中力切れのような形でもう二度と幻聴の音楽は聴けなくなった。

4、5では意識(集中力)は必要なくなり、曲が聞こえることに関して意識が働く余地がない状態となる。しかし幻聴により意識が縛りつけられるということはなく、意識は幻聴意外のことに関しては通常通り働いた。

6の同じ曲をずれた時間のまま頭の中で思い出しても、頭の中で流れてる曲はまったく影響を受けずに最後まで演奏していた。この幻聴を例えるのに、頭の中にレコードがかかっているという表現が一番適切だろう。

幻聴が聞こえ出してから他の音が聞こえていたかどうかは思い出せないが、耳鳴りの状態の時はあきらかに他の音を遮断していた。その耳鳴りが音楽に変わっていくことから恐らく幻聴の間は耳からの音は聞こえなかったと推測する。しかしテレビの例のように外界の音と、幻聴とを素早く切り替え記憶によってそれを合成させてることは十分に考えられるし、それだけの能力を脳は持っている。もしかしたら6の作業も脳が合成したもので、それを同時に行ったと勘違いしているのかもしれない。意識は二つのことに同時に向けることはできず、交互にしか確認できないから。

さて、以上のことから一体何が分かるか?

夢、幻聴には意識の作用が及ばない。一方意識の作用が及ぶ間は夢も幻聴も表れない。覚醒中に再現を起こさせないようにしているものは意識ということになるのか?しかし意識の持つ選択という働きは、五官からの情報を処理して五感にされない限り活動する場がない。

意識は五感に付随するものであり、五感は五官からの情報に依る。ということは五官の開閉が切り替えなのか?しかし五官に開閉はない。あるとすれば五官からの情報を処理して五感に変えるところ。そこが作動するかしないかが切り替えのスイッチとなる。とすると再現は情報処理所を通さずに感知されるということになる。

再現は一度「思いなされた」(感覚された)ものの記憶だから、再度情報処理を行う必要はない。だからこのことについては別に問題はないようだが、幻聴は音楽という形だけでなく、足音という形などでも表れた。このとき音は、自分の後ろから聞こえたり、右から左へと自分の周囲を回るように聞こえたりした。この場合でもやはり合成された記憶は情報処理を行われずに感覚され、意識されたのだろうか?だんだんわけがわからなくなってきたので、ここで再現される記憶の性質について考察してみる。

私たちは意識して目に入った光を映像にしているわけではないが、意識しないと映像になったものを見ることはできない。再現は、この意識を向けたときに見えたものと、それについての印象も含まれる。

他の例でいえば、手で何かあるものを触った時に硬いと感じたとする。あるものを触ろうとするのは意識下の行動であるが、手からの刺激を触覚にしているのは無意識下の脳の作業である。そしてそれを硬いと判断するのはまた意識下の脳の作業で、この「硬い」と感じた意識も触覚と共に記憶される。だから夢の中の感覚がリアルであっても何も不思議ではない。

多くの人が、夢の中で感じた感覚が、以前に自分が経験した感覚だと気付かないのは、夢が単純に過去の感覚を再現していないからだ。再現されるとき「あるもの」と一緒にこの「硬い」も再現されることもあれば、これらは別々に他の記憶と組み合わされて再現されることもある。このような記憶の再現をするのに再度情報処理を行っているとは考えにくい。

意識による記憶の引き出しは「思いだし」という作業になる。この場合リアルな感覚は伴わず、感覚は常に五官からの情報に依る。これが再現の場合だと、意識に依らずに意識を伴った記憶が引き出され、それが意識される。よく夢を覚えているとか覚えていないとか言うが、それは引き出された記憶を意識したかしなかったかの違いだろう。覚えているという場合はあきらかに意識があり、引き出された合成記憶を再度記憶している。

記憶の再現に意識を縛りつける力はない。ただ記憶ゆえに意識が作用する余地がない。

幻聴で音楽が聞こえるのはレコードを聴くのとまったく変わりがないが、本物のレコードから聞こえる場合は、例えばボーカルの声だけとか、ギターの音だけに意識を向けそれだけを聴くといったような、意識による選択ができる(俗に言う耳を傾ける)。が、幻聴だとそれができない。聞こえたまんまを聴くしかない。ちなみにここで扱っている「意識」「無意識」という言葉は、心理学で扱うそれと何ら関係がない。

さてここで前の疑問に戻る。覚醒中どのようにして再現が押さえられているのだろうか?再現は情報処理所を通さずに感知されているのか?意識による思い出しの時にリアルな感覚が伴わないのは何故か?

私は生命体に関することを考察するときには必ず次のことを念頭に置く。それは、生命体は無駄なものは造らないということだ。環境の変化により退化していくものがあったにせよ、それは以前は必要であったことには変わりがない。

このことを念頭において考察すると、再現そのものに生命としてのメリットは見いだせないことから、再現のための特別な仕組みはないと考えられる。再現そのものは脳による記憶の掛け合わせの副産物と考える。しかしこれのためにデメリット(睡眠の目的の妨害)が生命体に生じることから、これを押さえることは必要となる。覚醒中の意識による思い出しのとき、感覚は常に五官からの情報が優先され、記憶の感覚は表れないことからここの機能となんらかの関係があると考える。

これらのことを踏まえて考察した結果、次のような推測に至った。それは、「意識によって見たり聞いたりしているものは、リアルタイムで情報処理された感覚ではなく、一度記憶されたものを見たり聞いたりしている。」というものだ。

まずもう一度覚醒中の感覚を整理してみる。

五官から入ってきた情報は、脳の一部分で情報処理され感覚となる。これに意識を向けることによって私たちは見たり聞いたりする。記憶されるのは私たちが意識を向けることによって見たり聞いたりしたものだけでなく、意識が向いていないものも記憶されている。このことから私は、意識によって見たり聞いたりしているものはリアルタイムで情報処理された感覚ではなく、一度記憶されたものを見たり聞いたりしているのだと推測する。情報処理された感覚は次々と記憶されていき、私たちはその記憶をすぐに引き出してそれらを見たり聞いたりしているというわけだ。

このことはテレビの例を裏づけることにもなる。私は人がテレビを見ているとき音声と映像を同時に思いなしていないとした。どのようにしているのか前の文章の一部をここに挟む。

「ーーー人は見る、聞くを交互にしている。見る、聞くのどちらかを思いなしているとき、もう一方は思いなされてはいないが感覚はされている。この感覚されたものはすぐに記憶され、そしてまたすぐに記憶から引き出される。この「思い出し」により思い出したものを思いなししていたものに重ね合わせる。つまり映像を見ているときには音声を記憶して、すぐ後でこの記憶していた音声を映像に重ね合わせている。なおかつ「思いなし」がとぎれとぎれにならないように前の「思いなし」と後の「思いなし」とを「思い出し」で繋いでいる。見る思いなしと、聞く思いなしそれぞれにこれが行われていて、しかもその切り替えは速く短い。そのため人はこれを同時に行っていると錯覚する。否、脳は同時に思いなししているように努力し、調整しているから人が同時に行っていると思うのは当たり前と言える。脳の目的は実にここにあるのだから。ーーー」

これは、人の意識は一つのことにしか向けることはできず、同時に二つのことに向けることはできないという結論を導く。この考察の前のほうですでにヒントがでていたことに気が付かずにいた。

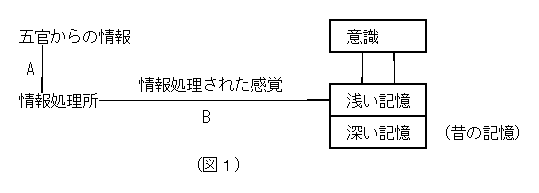

記憶の中でもすぐに引き出せるものとなかなか引き出せないものとがある。これをわかりやすく理解するために、すぐに引き出せる記憶を浅い記憶。なかなか引き出せない記憶を深い記憶という言葉で表現する。さらに理解しやすいようにこれを視覚化し、砂の入ったバケツをこれに例える。バケツの深いところの砂を取るには浅いところの砂を取り除かなければいけない。これを記憶に置き換えると、再現のための深い記憶は随時記憶される浅い記憶に邪魔されて出てこれない。この随時記憶されるものとは、次々に情報処理されていく各感覚である。睡眠中はこの随時入ってくる浅い記憶がないために深い記憶が出てくるというわけである。以上が今のところの私の推測で、これを図で表すと次のようになる。図1

幻覚はAかBのところが妨害されたときに起こると考えられる。

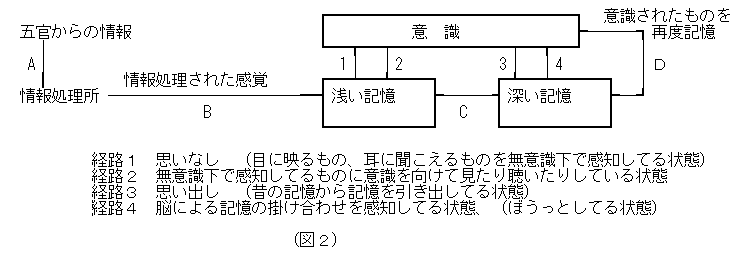

これでうまく説明できたように思えたが、ここで一つ問題が起こった。それは、思い出しという作業がこれでは説明できない。思い出しという作業は、浅い記憶がありながら深い記憶を引き出している。それにはリアルな感覚は伴っていない。それともうひとつ、幻聴が聞こえている間に同じ曲を思い出すことができたことも説明できない。これは同じ記憶を別々の経路から引き出していることを意味している。そこで先の推測をさらに熟考した結果、次のようになった。

理解する上での便利上、浅い記憶を深い記憶の上に置いたが、この上下に意味はない。重要なことは、この浅い記憶というのは人が感覚にされた情報を、思いなすためのものだということだ。

普段私たちが意識して記憶する記憶と違い、これは私たちが記憶だと気付かないようになされている。と言うよりは、見えたもの、聞いたものを限りなくリアルタイムに近い時間差で見たり聞いたりするためと言うほうが適切だろう。その結果、私たちはここに時間差があることに気がつかない。これは少しでも早く天敵や獲物を確認できる個体の方が、そうでない個体より生存に有利だった結果だろう。

図を次のように少し変える。図2

上の図にもう少し説明を加えると、

経路1 経路2から得た情報は今現在起きている現在進行形だと人に思わせる経路

経路3 経路4から得た情報は過去のものと人に思わせる経路

そして経路2 経路3はともに集中力を使って意識的に行っている時の経路

私たちは起きている間に見たものは、今現在目の前で起きていることだと認識し、記憶の中から何かを引き出す時は、その情報は過去のものだと理解できる。

多くの人はそれを当たり前だと思っているが、私は幻聴を聞いていたのではなく幻聴が聞こえていたのである。そして同時にその同じ内容の幻聴を思い出すことも出来ていたのである。

このことから私は、次の疑問が沸き起こった。

なぜ、同じ情報源なのに、一方は今現在で他方は過去という時間的概念が違い、さらにそれらが付随されているのだろうか?

考察「時間について」で私は「時間」とは「速度」とした。その速度は「物質が変化することによって生じるもの」としている。

このことは時間とは過去、未来というような概念を含んでいないことを意味する。

しかし私の幻聴と思い出しではこの概念が付随している。これだけでも不思議だが、脳はどうやってこの区別を瞬時に行っているのか?これがさらに不思議だった。

「生命体は無駄なものは造らない」という観点から考えても、瞬時に区別をしなければいけないという観点から考えても、恐らくその仕組みは簡素で無駄がない仕組みであることはある程度想像できた。

上の図はその疑問から導きだされたものではなく、あくまでも私の特異な体験に基づいたものから導き出されたが、結果としてこの疑問をも解決してくれた。

脳は今とか過去という判断基準を記憶に付随させてはいない。だからこそ同じ情報が一方では現在となり、一方では過去となり得る。

記憶に付随させる代わりに、記憶を引き出す経路を変えることで、あらかじめ決めておいた時間的概念を付随させる仕組みを作った。

なぜ、時間的概念が必要か?もし過去の記憶を現在と勘違いしたらどうなるだろう?もし今起きていることが過去と勘違いしたらどうなるだろう。危機を避けることはできず、必要のない危機を避けようとおかしな行動をとることとなる。目の前の収穫できるものを得ることはできず、ありもしない空想のものを収穫することになる。そんな個体がはたして生き延びることができるか?

どこかで似たような光景を見たり聴いたりしたことはないだろうか?そう、薬や病気による幻覚に囚われた人たちの行動がこれである。

話を少し戻すが、記憶自体に今とか過去という概念が付随されていないということは、やはりもともと物質の運動そのものには過去という概念はないことを意味しているのではないだろうか?

今ということを識別するために過去という概念が生まれたのかもしれない。

上でも少し説明しているが、思い出しという作業は経路3から記憶を引き出し、感覚に関するものは経路Bから来た記憶に依るから、リアルな感覚は伴わない。睡眠中は経路Bからは何も記憶されず、空になった浅い記憶スペースに深い記憶が入り込む。これを思いなした状態が夢を見ている状態で、同じ事が覚醒中に起こった場合が幻覚や幻聴となる。

幻聴しながら同じ曲を思い出していたときは経路1と経路3からそれぞれを思いなし、思い出していたというわけである。幻覚、幻聴を起こすのに必要なのは経路Aか経路Bを妨害することである。私の場合幻聴を聞いている間も他の感覚は正常だったことから、五感にはそれぞれ別の経路を持っていると考えられる。

ちなみにデジャヴューという現象があるが、これは幻聴、幻覚などとは逆に経路Bから来た浅い記憶が、なんらかの理由で深い記憶へ流れ込んだために起こると考えられる。

深い記憶からの情報は人に過去のものと思わせるため、「初めて見た光景なのに前に一度見たような気がする」という錯覚を起こさせる。誤解のないように付け足すが、図はあくまでも理解しやすくするために視覚化したのであって、実際の脳の仕組みとは関係ない。

以上のように図2のような考え方で思いなし、思いだし、夢、幻覚・幻聴などに関することが説明できるが、これまでに何度もでてきた意識、記憶などについてはもっとよく考察する必要がある。

例えばその日いちにちに遭遇した出来事が夢に出やすいということは、記憶されたばかりのものは引き出されやすいということになり、これは引き出しにくいものと引き出しやすいものというような、記憶によって差異があるということになる。

意識による思い出しですぐに思い出せるものとそうでないものとがあるが、無意識下の記憶の掛け合わせでもこのような差異があることになる。もしかしたら意識による思いだしの差異は無意識下の差異に起因するのかもしれない。とにかくこのことは記憶というものの性質を考える上での何かヒントになるだろう。

そして意識についてだが、私は意識は五感に付随するとしたが、これは人の場合であり、他の生き物にはこの五感以外の感覚を持っているものもいる。そしてこれは五感と呼ばれる感覚が一つだろうと二つだろうと意識は伴うという意味である。しかしこれを以て「意識は感覚に付随する」と言っていいのだろうか?反射神経と呼ばれるものがある。外部からの刺激に対し脳が関与せずに反応をすることを言うが、これは脳が関与していないからもちろん意識は伴わない。

他の生物に関して反射神経による反応か、意識による反応か見極めるのは難しい。そこで私はこれらに関しては次のようにまとめる。

「睡眠とは感覚器官からの情報を処理する脳の一部や、意識に使われる脳の一部分を休ませるためにあることから、睡眠をとる生物は意識を付随する感覚を有している。」このことは「この生物は記憶することが出来る」ということも示唆している。さらにそれは「記憶の掛け合わせをしている」ということでもあり、一部の生物の冬眠を除いた日常的な睡眠中においてもこれは行われていると考えられる。これについての根拠はかなり薄いが、睡眠中における脳のエネルギー消費はこのためではないかと考える。そしてこれが行われなくなったとき、その時は脳が活動を停止したときと考えられる。

あともう一つ私たちの睡眠中、周期的に浅い眠りと深い眠りがあるのは、生命体に危険がないかときどき外部の情報をチェックするためだと推測する。ちょうど警備員が夜中に建物を巡回するようなものだ。この推測が正しければ人や家畜、ペットなどのように身の危険が少ない情況下で生活している生物においては、深い眠りと浅い眠りの周期はこれから先長くなっていくだろう。

また別の考えでは眠りに入ってから最初の浅い眠りまでがもともとの睡眠の長さで、外部からの身の危険が少なくなるにつれこれを二回、三回と繰り返すようになった。この推測が正しい場合は周期の長さは変わらずにその回数が増えていく。つまり睡眠の長さが制限されない限り長くなっていくということになる。

また別の推測では、今が一番脳の活動時間と休息時間のバランスがとれていて、今後も生活環境に大きな変化がない限り睡眠の長さは変わらない。ということもあり得る。いずれにせよ現時点では推測しかできず、それが正しいか誤りかは後の結果に基ずく。つまり正しいとか誤りとかいったものは結果論である。一見話が飛躍するように思えるがこれはすべての推測(人が考えることによって得られた答え)に当てはまる。意識については別の考察でもう少し深く考察することにし、脳についての考察は以上で終わる。